-

Partager cette page

Laboratoire de Neuropsycholinguistique

Laboratoire de neuropsycholinguistique

Direction : Cyrille Granget

Membres permanents : 20 enseignants-chercheurs en sciences du langage, psychologie et langues.

Membres non permanents : une trentaine de doctorants, ATER, post-docs, jeunes docteurs (30 thèses soutenues de 2009-2014)

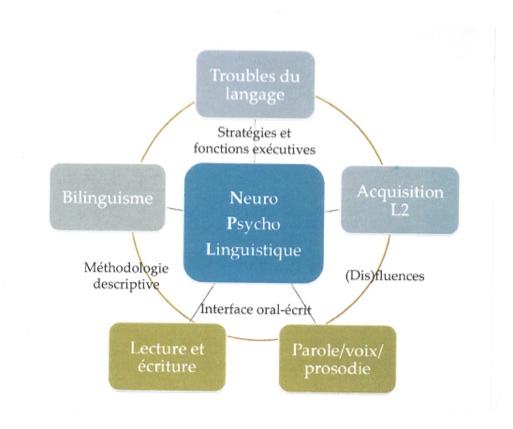

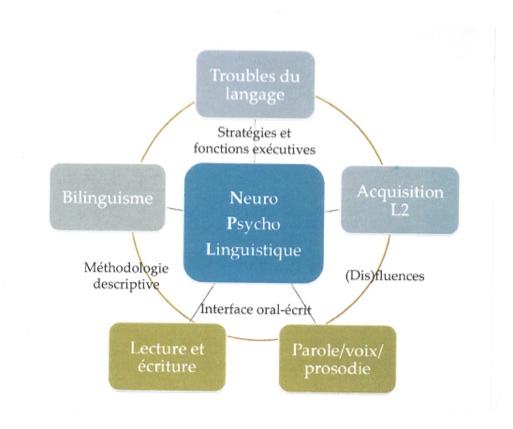

Thématiques de recherche :

Focalisées sur l’étude des (dys)fonctionnements langagiers et de la cognition, nos recherches sont ouvertes aux apports de cadres théoriques variés basée sur une approche interdisciplinaire. L’architecture fonctionnelle du langage y est abordée avec une conception non cloisonnée du langage, dans son interaction constante avec d’autres systèmes cognitif (mémoire, attention, fonctions exécutives, voix, etc.). Nous partons de l’hypothèse que la structure des systèmes linguistiques et psycholinguistiques est continuellement conditionnée par l’usage qui en est fait et par l’interaction avec l’environnement. Nos recherches portent ainsi une attention particulière à ce que le patient atteint d’un trouble du langage ou l’apprenant, par exemple, parviennent à exprimer et comprendre malgré leurs « déficits », ainsi qu’aux stratégies qu’ils déploient afin de maintenir la communication fonctionnelle en contexte.

Les recherches sont organisées autour de deux thèmes :

Axe 1 : "Cognition langagière et troubles du langage" (resp. M. Jucla).

Notre étude du langage, en tant que fonction cognitive, est basée sur les modèles et/ou méthodologies de la linguistique, de la psychologie cognitive, de la neuropsychologie et de la neuroimagerie du langage. Ainsi nous travaillons sur des niveaux linguistiques tels que l’orthographe, la prosodie ou encore la morpho-syntaxe avec un intérêt pour les processus cognitifs sous-jacents à leur traitement en réception ou en production. Nos analyses se font à travers l’étude de corpus, de données issues d’expériences psycholinguistiques et/ou neurolinguistiques. Ces travaux peuvent porter sur l’adulte ou l’enfant en cours d’apprentissage de sa langue maternelle, avec ou sans trouble. L’étude des troubles du langage peut constituer tantôt une fin en soi (dans le but d’en obtenir une meilleure compréhension et caractérisation) tantôt un terrain propice à la meilleure compréhension de la cognition langagière. En outre, nous menons une réflexion sur la particularité des ancrages théoriques et des méthodes de recueil et analyse des données dans cette perspective pluri/interdisciplinaire. plus

Axe 2 : "Apprentissage/acquisition des langues et bilinguisme" (resp. B. Köpke).

L’augmentation de la population multilingue dans le monde place le bilinguisme et le multilinguisme au centre de l’approche neuropsycholinguistique ce qui représente des défis nouveaux pour la recherche. Nous l’abordons aussi bien à travers l’étude du bi- ou multilingue confirmé que du bilinguisme en émergence chez l’apprenant d’une langue seconde (L2) ou étrangère. Notre objectif est dans les deux cas de contribuer à une meilleure compréhension des processus de l’acquisition/apprentissage des langues ainsi que du traitement et de la gestion de deux langues en contact avec une approche (neuro)psycholinguistique, d’inspiration fonctionnaliste et basée sur l’usage. Nos méthodes s’appuient autant sur les analyses de corpus que sur les méthodes expérimentales, voire neurocognitives. plus

Par ailleurs, plusieurs axes transversaux lient les recherches dans les deux thèmes et concernent par exemple autant l'acquisition que les troubles :

Direction : Cyrille Granget

Membres permanents : 20 enseignants-chercheurs en sciences du langage, psychologie et langues.

Membres non permanents : une trentaine de doctorants, ATER, post-docs, jeunes docteurs (30 thèses soutenues de 2009-2014)

Thématiques de recherche :

Focalisées sur l’étude des (dys)fonctionnements langagiers et de la cognition, nos recherches sont ouvertes aux apports de cadres théoriques variés basée sur une approche interdisciplinaire. L’architecture fonctionnelle du langage y est abordée avec une conception non cloisonnée du langage, dans son interaction constante avec d’autres systèmes cognitif (mémoire, attention, fonctions exécutives, voix, etc.). Nous partons de l’hypothèse que la structure des systèmes linguistiques et psycholinguistiques est continuellement conditionnée par l’usage qui en est fait et par l’interaction avec l’environnement. Nos recherches portent ainsi une attention particulière à ce que le patient atteint d’un trouble du langage ou l’apprenant, par exemple, parviennent à exprimer et comprendre malgré leurs « déficits », ainsi qu’aux stratégies qu’ils déploient afin de maintenir la communication fonctionnelle en contexte.

Les recherches sont organisées autour de deux thèmes :

Axe 1 : "Cognition langagière et troubles du langage" (resp. M. Jucla).

Notre étude du langage, en tant que fonction cognitive, est basée sur les modèles et/ou méthodologies de la linguistique, de la psychologie cognitive, de la neuropsychologie et de la neuroimagerie du langage. Ainsi nous travaillons sur des niveaux linguistiques tels que l’orthographe, la prosodie ou encore la morpho-syntaxe avec un intérêt pour les processus cognitifs sous-jacents à leur traitement en réception ou en production. Nos analyses se font à travers l’étude de corpus, de données issues d’expériences psycholinguistiques et/ou neurolinguistiques. Ces travaux peuvent porter sur l’adulte ou l’enfant en cours d’apprentissage de sa langue maternelle, avec ou sans trouble. L’étude des troubles du langage peut constituer tantôt une fin en soi (dans le but d’en obtenir une meilleure compréhension et caractérisation) tantôt un terrain propice à la meilleure compréhension de la cognition langagière. En outre, nous menons une réflexion sur la particularité des ancrages théoriques et des méthodes de recueil et analyse des données dans cette perspective pluri/interdisciplinaire. plus

Axe 2 : "Apprentissage/acquisition des langues et bilinguisme" (resp. B. Köpke).

L’augmentation de la population multilingue dans le monde place le bilinguisme et le multilinguisme au centre de l’approche neuropsycholinguistique ce qui représente des défis nouveaux pour la recherche. Nous l’abordons aussi bien à travers l’étude du bi- ou multilingue confirmé que du bilinguisme en émergence chez l’apprenant d’une langue seconde (L2) ou étrangère. Notre objectif est dans les deux cas de contribuer à une meilleure compréhension des processus de l’acquisition/apprentissage des langues ainsi que du traitement et de la gestion de deux langues en contact avec une approche (neuro)psycholinguistique, d’inspiration fonctionnaliste et basée sur l’usage. Nos méthodes s’appuient autant sur les analyses de corpus que sur les méthodes expérimentales, voire neurocognitives. plus

Par ailleurs, plusieurs axes transversaux lient les recherches dans les deux thèmes et concernent par exemple autant l'acquisition que les troubles :

- Interface oral-écrit

- Stratégies et fonctions exécutives

- (Dis)fluences

- Méthodologie descriptive

Membres de la composante Octogone-Lordat :

Vers la page des membres

Doctorants, post-doctorants et membres associés de Lordat

25 ans du laboratoire Jacques Lordat : 9 Juillet 2015

20 ans du Laboratoire Jacques Lordat : 2 juillet 2010